附件2

365bet赌场手机投注_365bater_约彩365软件官方下载市县区级基本实现气象现代化

评价指标体系解释

一、构建气象现代化指标体系的原则

气象现代化指标体系是气象现代化水平的重要表征,是衡量气象现代化发展水平的基本方法。制定365bet赌场手机投注_365bater_约彩365软件官方下载市县区级基本实现气象现代化指标体系,应该紧紧围绕县区级经济社会发展对气象工作的总体要求,紧紧围绕365bet赌场手机投注_365bater_约彩365软件官方下载市委市政府关于气象事业发展的总体要求,紧紧围绕县区级基本实现气象现代化进程中的难点、热点问题。

——协调一致原则。按照青海全面推进气象现代化工作的统一部署,县区级基本实现气象现代化指标体系要符合气象事业发展的方向,符合发展现代气象业务的要求,主要表征指标要体现协调性和一致性。

——立足现实原则。我市县区级经济社会发展水平相对落后,气象现代化指标体系要结合我市所属县的实际,既体现动态发展,又具有针对性和可操作性。

——突出重点原则。气象现代化涵盖气象事业发展的方方面面,气象现代化指标体系既要考虑全面性,更要坚持突出重点,以点带面,促进气象现代化整体工作上台阶。

——客观定量原则。为了更好地发挥气象现代化指标体系的监测评价作用,也便于考核、比较、准确掌握现代化建设的进展程度,设立指标尽量以客观定量指标为主。

二、气象现代化指标体系框架

在认真研究我市县区级气象工作面临的形势和存在差距的基础上,经过多次反复研讨,凝练出防灾减灾、预报预警、装备技术、气象服务四个方面,共包含4个一级指标、11个二级指标和17项三级指标。

(一)防灾减灾

该指标通过测算各地基层气象防灾“六个一”标准化建设完成情况和政府气象效能,评价完善“政府领导、部门联动、社会参与”的气象防灾减灾工作机制,履行社会管理职能的水平。

(二)预报预警

该指标通过采集社会最为关注的灾害性天气预警和预警信息发布能力两方面,评价气象预警业务的整体水平。

(三)装备技术

该指标通过对观测数据质量、装备保障能力和探测环境保护能力的评估,评价装备技术水平。

(四)气象服务

该指标通过气象为农服务、决策气象服务、公众气象服务、专业气象服务,评价气象服务业务能力和水平。

三、指标解释与评价方法

(一)防灾减灾

1. 基层气象防灾减灾“六个一”标准化建设(A)

本指标通过统计气象灾害应急预案执行情况、气象应急联动部门衔接率、基层防灾机构健全度、基层气象防灾减灾数据收集完成率,评价基层气象防灾减灾能力和水平。

评价方法:A1为0/1指标,其余为比值指标。

数据来源:县区气象局。

(1)气象灾害应急预案执行情况A1。本指标通过统计气象灾害应急预案演练情况,评价气象灾害应急预案执行情况。年内组织开展气象灾害应急演练为1,未开展为0。

(2)气象应急联动部门衔接率A2。计算公式为:

其中,应共享的县区级部门数量可以在以下两个方式中选择其一:一是气象防灾减灾应急预案中规定的联动部门;二是民政、应急管理、自然资源、生态环境、交通、水利、农业农村、林草、教育、旅游、卫生健康、通信、电力等13个主要应急减灾部门。

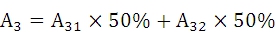

(3)基层气象防灾减灾机构健全度A3

本指标通过统计基层气象防灾减灾工作机构建设情况,评价基层气象防灾机构的健全度。

基层气象防灾减灾工作机构健全率A3。计算公式为:

A31县区级气象防灾机构健全度。县政府成立气象灾害防御机构为1,否则为0。

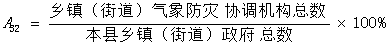

A32乡镇气象防灾机构健全度。

县区级气象防灾减灾管理机构指在县政府部门中成立的气象灾害防御领导机构,或具有气象灾害防御管理职能的部门。乡镇(街道)气象防灾协调机构指在乡镇(街道)中成立的气象灾害防御机构,或负有气象灾害防御管理职能的部门。

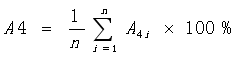

(4)基层气象防灾减灾数据收集完成率A4

A4根据当地实际情况,建立基层气象防灾减灾数据“一本账”,通过统计气象灾害风险隐患点、气象灾害分布及常规移动路径信息、预警信息发布设施、重点单位信息、气象灾害预警服务对象等至少5类基础信息收集情况进行评价。

其中i≥5、n≥5。A4i为是否完成此类基础数据收集,完成为1,否则为0。

2. 政府气象效能 (B)

本指标通过地方财政投入水平、气象防灾减灾纳入县区级政府绩效考核以及县区级政府解决当地气象部门实际困难的实效评价政府气象效能。

评价方法:0/1指标或比值指标

数据来源:县区气象局。

(1)地方财政投入水平B1。完善县局双重计划财务体制,气象事业经费纳入县区级地方财政综合预算,或者县区级政府年度投入经费比前三年平均增长5%。

(2)气象防灾减灾纳入县区级政府绩效考核B2。将气象防灾减灾纳入县区级政府绩效考核为1,否则为0。

(3)县区级政府对本地气象工作开展调研指导,解决实际困难B3。县区级政府深入当地气象部门开展工作调研,召开会议专题研究解决气象工作面临的发展难题为1,否则为0。

(二)预报预警

3. 灾害天气预警能力(C)

本指标通过选取社会关注度最高的天气预警项目来评估灾害性天气的预警水平,包括强对流天气预警提前量、灾害性天气预警准确率2个子项。

评价方法:比值指标

数据来源:县区气象局。

(1)强对流天气预警提前量C1。通过统计强对流天气预警发布的提前时间,评估强对流天气的临近预报能力。强对流天气预警提前量主要统计雷电、冰雹、雷暴大风、暴雨预警信号的时间提前量。强对流天气预警提前量按照《青海省气象灾害预警信号质量检验办法(试行)》(青气预函〔2015〕9号)中“预警信号不分级检验”的“预警的时间提前量(T1、T2、T3三个提前量的平均值)”进行评定,取以上四种强对流天气预警提前量的近三年平均值作为实际值,预警质量不足三年的按实际年限计算。其中大风的发生标准按照青海省标准执行。

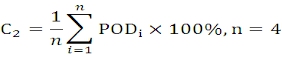

(2)灾害性天气预警准确率C2。通过统计灾害性天气预报预警准确率,评估灾害性天气预警准确率的提高程度。灾害性天气预警准确率按照《青海省气象灾害预警信号质量检验办法(试行)》(青气预函〔2015〕9号)的分类,在事件型灾害性天气─大风、冰雹、暴雨、暴雪4个类别进行评定。计算公式为:

其中,PODi为采用不分级检验的准确率。

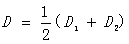

4. 预警信息发布能力(D)

本指标通过气象预警信息社会单元覆盖率来间接评估气象预警信息发布能力。

评价方法:比值指标。

数据来源:县区气象局。

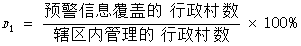

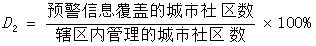

气象预警信息社会单元覆盖率D。本指标通过统计气象预警社会单元覆盖率,评价气象灾害预警发布和传播能力,反映基本公共气象服务的均等化水平。

其中,社会单元包括城市社区和农村的行政村,信息覆盖的含义为社会单元相关责任人及时得到气象预警信息和防灾指引信息。

(三)装备技术

5. 观测数据传输质量(E)

本指标通过计算观测数据传输时效,评价观测数据传输质量。

评价方法:比值指标。

数据来源:县区气象局。

观测数据传输时效(到报率)E。是指规定时间内实际上传的文件数占应上传文件数的百分比。依据《全国气象资料传输质量考核内容及要求》《全国自动站实时观测资料质量考核办法》进行考核。

到报率 = [1-(观测资料缺报站次数+观测资料空报站次数)/观测资料应到报站次数]×100%。

(注:空报是指空文件。在统计观测资料传输时效时均需剔除空报文件。)

6. 装备保障能力(F)

本指标通过统计观测设备运行稳定率和观测设备保障响应时间达标率,评估气象装备保障水平。

评价方法:比值指标。

数据来源:县区气象局。

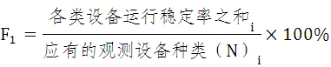

(1)观测设备运行稳定率F1。是指县区级气象部门所开展的各类气象观测设备和气象信息网络系统运行稳定率。依据《综合气象观测系统仪器装备运行状况通报办法》和气象信息网络系统运行有关技术规定进行考核。

其中:N为县局开展的气象观测设备(含网络设施)种类。

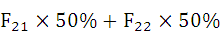

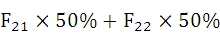

(2)观测设备保障响应时间达标率F2。依据《青海省气象观测装备维护维修业务分级指导意见》和ASOM系统维护记录进行考核。故障响应时间是指县域所辖各类自动站、土壤水分站等出现故障或数据异常赴现场排除故障的反应时间,并不是故障排除时间。区域站故障响应时间小于36小时为达标,其它观测设备响应时间小于12小时为达标。具体算法如下:

=

=

式中:F21为区域站故障响应时间达标率,F22为其它观测设备故障响应时间达标率。

F21=区域站响应时间达标次数/区域站出现故障次数×100%。

F22=其它观测设备故障响应时间达标次数/其它观测设备出现故障次数 ×100%。

×100%。

7. 探测环境保护(G)

本指标通过探测环境保护遭受破坏的处置和气象探测环境综合评分两项指标,用来衡量对探测环境的保护程度。

评价方法:比值指标。

数据来源:县区气象局。

(1)探测环境保护遭受破坏的处置情况。探测环境保护遭受破坏能积极采取措施,使探测环境免受破坏或按照法律、法规及时处置得100分,否则为0分。

(2)气象探测环境综合评分。指国家级台站气象探测环境综合评估评分。依据《气象设施和气象探测环境保护条例》、中国气象局《国家级地面气象观测站和高空气象观测站探测环境调查评估方法》及有关管理规定进行考核。

气象探测环境保护得分为上述两项平均值。

(四)气象服务

8. 气象为农服务(H)

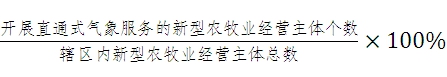

本指标通过“直通式”气象为农服务覆盖率,间接评价气象为农服务能力和水平。

评价方法:比值指标。

数据来源:县区农业农村局。

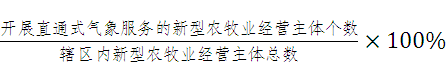

“直通式”气象为农服务覆盖率(H3)。通过统计本县新型农牧业经营主体个数和开展“直通式”服务情况进行评价。

H3=

H3=

9. 决策气象服务(I)

本指标通过决策气象服务部门(I)评价,反映气象服务决策用户满意程度。由决策气象服务产品批示率和决策气象服务满意率两个指标组成。

评价方法:比值指标。

数据来源:县区气象局。

计算方法:

I=(I1×50%+I2×50%)×100

其中:I1 为决策气象服务产品批示率,I2 决策气象服务满意率。

I1 =年度政府领导批示数(含被县区级党委、政府领导参阅文件转发或转载,如明传电报、紧急通知、短信批示、感谢信等)/5。如果I1大于等于1,则该项值为1。

I2通过采用走访、座谈和问卷调查等方式,开展政府及有关部门对县区级决策气象服务的满意率评价调查获得。

10. 公众气象服务满意度(J)

本指标通过对城乡居民开展抽样调查,评估公众对气象服务的满意程度,综合评价各地气象服务水平和社会效益。根据国家气象标准《气象服务公众满意度》规定的满意度等级划分和计算方法,委托第三方机构开展,选取各县公众对气象服务的总体满意度值作为统计数据。

数据来源:省气象局减灾处。

11. 专业气象服务能力(K)

本指标通过计算专业气象服务成熟度来评价气象为适应经济社会发展,满足政府及有关部门的公益性专业服务需求,开展针对性专业气象服务的广度和深度。

评价方法:比值指标。

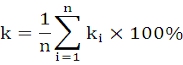

数据来源:县区气象局。计算公式为:

其中n为气象敏感经济行业总数。根据当地实际情况,在农业、交通、水利、环境和电力等不少于5个气象敏感行业进行评价,即n≥5;Ki为某个行业与气象保障服务关系的紧密程度,公式如下:

Ki=(Ki1+ Ki2 + Ki3)/3 ×100%

×100%

其中Ki1为是否与该行业的相关部门或企事业单位建立服务机制(签订协议、合作机构、服务组织),建立为1,否则为0;

Ki2为是否建立相关的服务指标,建立为1,否则为0;

Ki3为是否提供经常性服务产品,提供为1,否则为0。